夜、ふとエコキュートの設置場所を見たときに、何かがうごめいていたり、気づくとゴキブリの影、湿ったところに集まる小さな白っぽい虫、あるいはカビ臭とともにチョウバエが漂っていたりすると、どうしても「またか」と心が重くなってしまうことがあります。

清掃しても数日で戻ってしまう、対策を講じても小さな侵入が絶えず続く。

気がつけばエコキュート周辺の環境がどんどん居心地のよい虫の巣になっていて、いつの間にか疲弊している自分に気づく。

しかも問題を放置すると虫がエコキュート本体や配管、住まい全体の湿気バランスに影響を与え、機器の効率低下や不快な臭い、さらにはゴキブリの屋内侵入といった二次被害へつながる。

この記事では、エコキュートの周囲に頻出するゴキブリ、ナメクジ、チャタテムシ、チョウバエ、ゲジゲジといった虫たちの生態と、なぜそこに集まるのかという構図を丁寧に解説し、現場で本当に効く具体的な侵入防止と再発を抑えるための段階的な対策を紹介します。

単に虫を追い払うだけではなく、虫に「居心地の悪い」環境を作り上げる設計を含めた実践的な方法をお伝えします。

自力で限界を感じたとき、なぜ弊社に頼むと違いが出るのか、その理由と伴走的な安心の取り組みも含めて、この一記事を読めば「虫がいなくなる日常」へ向けたひとつの道筋がはっきり見えてくるはずです。

エコキュート周辺で虫が発生する背景と全体構図

エコキュートは給湯システムとして外部に設置され、熱源部分の温度上昇、配管まわりの接合部、排水の流れ、そして設置周囲の湿気が複雑に入り混じる特殊なミクロ環境を形成します。

これらの要素はそれぞれ独立しているように見えますが、実際には虫が集まり、定着しやすい連鎖的な条件を作り出しています。

温かさはゴキブリに、湿気はチャタテムシやナメクジに、排水の汚れはチョウバエに、そしてすき間は外部からの虫の侵入口として機能する。

さらに、一度虫が居着くとその排泄や死骸、微小な有機物が別の虫たちの餌となり、景色が「虫にとって快適なエリア」へと徐々に変わっていく。

多くの人が見落としがちなのは、単に「虫がいた場所だけを掃除する」だけでは構図を断てないという点です。

発生源になっている湿った芯や隙間、その背景にある水の停滞、配管のわずかな隙間からの湿気漏れなどを一気に整理しないと、また同じ虫がわずかなタイミングで戻ってきます。

つまり、虫の発生を一つひとつ個別に扱うのではなく、なぜそこが虫にとって育ちやすい場所になっているのかという因果を可視化し、対策を層として重ねていくことが必要なのです。

エコキュートによく出る虫の種類とそれぞれの特徴

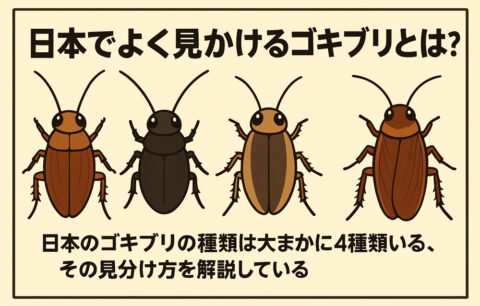

ゴキブリの習性とエコキュート周辺に居着く理由

ゴキブリは暖かく湿った場所を好み、隠れられる隙間を探して活動します。

エコキュートの外部の配管まわりや熱がこもる本体裏、排水周辺にはゴキブリにとって理想的な「湿気・餌・隠れ家」の条件が揃います。

夜間に活動する性質があり、発見が遅れることが多いため、見えない段階で定着して繁殖しやすいのも特徴です。

彼らは匂いに敏感で、設置周囲に残った水の臭いや小さな残渣を手がかりに侵入を広げていきます。

単に見つけて駆除するだけでは根本が残り、またすぐに戻るという悪循環に陥ることが多いので、出入りの経路そのものを遮断することが必須になります。

ナメクジの生態と湿気の供給源としてのエコキュート周辺

ナメクジは湿った環境を求める軟体動物で、特に雑草が生い茂った場所や常に水気がある排水口、配管周りの溜まり水の近くを好みます。

エコキュートからの排水が逃げる地面や床面が湿気を保ち、夜間に冷えて結露が発生しやすい場所では特に活動が活発になります。

ナメクジは植物由来の有機物を食べるだけでなく、滑りやすい糸状の分泌物を残し、見た目にも不潔感を与えるため、見た瞬間の印象も強く残ります。

彼らが近くにいるということは、常に湿り気が供給されている環境であり、それを放置していると他の湿気を好む虫の温床にもなりかねません。

チャタテムシの発生条件と環境の警告サイン

チャタテムシは湿度の高い場所に好んで現れ、カビや酵母、ホコリを餌としています。

エコキュート周辺で見かける場合、配管の隙間や吸気口回りで湿気がこもっている、もしくは周辺の有機的な汚れが放置されていることを示すサインです。

小さく目立たない虫ですが、その存在があるときは、内部の湿度や空気の流れのどこかに「停滞した条件」があることを意味し、他の虫の出現や拡大の前触れにもなります。

チャタテムシ自体は人を刺したりしませんが、放置すると湿った空間が継続的に維持され、そこにゴキブリやチョウバエといった別の虫がやってくる土台を作ってしまいます。

チョウバエの繁殖メカニズムと排水の汚れとの関連

チョウバエは主に排水の汚泥やぬめり、排水口内部に形成されるバイオフィルムを育成場として利用します。

エコキュートの排水管やその出口に汚れがたまり、そこに微生物が繁殖し、それを養分源として幼虫を育てる。

成虫になると飛び回り、近隣の湿った構造物や内部の換気口周辺まで群がるため、見た目に増えたときにはすでにかなり繁殖が進んでいることが多い。

彼らを完全に抑えるには、バイオフィルムごと根本から取り除く清掃と、汚れが再蓄積されない仕組み作りが不可欠です。

ゲジゲジの潜伏する条件と2次的意味

ゲジゲジは基本的に肉食性で他の小さな虫を捕食しながら生きているため、チャタテムシやゴキブリの小さな幼虫、その他の虫の存在があるとその周囲に引き寄せられます。

エコキュートの下など暗くて湿った隠れ場所を好み、落ち葉やごみで作られる空間に潜みます。

彼らが見えるということは、すでにその他の虫の存在が一定程度ある可能性が高いことを示し、単独の駆除ではなくその前提となっている環境全体の見直しが必要です。

エコキュート周辺の虫の発生原因を整理する

湿気の蓄積と排水の滞留による快適環境の形成

エコキュートからの排水がきちんと流れずにたまりやすかったり、配管周りに微小な漏れがあって周囲の土台や隙間に水気が染み込むと、そこに湿度が常に残ってしまい、ナメクジやチャタテムシだけでなく他の湿気依存型の虫たちにとって快適な環境が持続的にできあがります。

水が一度たまると乾きにくく、気温の変動で結露を促すことでさらに水分供給が続くため、初動で乾燥を取り戻せないと虫の定着が始まってしまいます。

汚れの蓄積とバイオフィルムの形成が引き起こす再発の土台

排水口や出口周辺には、時間の経過とともに微生物を含んだぬめりが付き、それがチョウバエの幼虫の栄養源となり、見た目にはわかりにくいながらも繁殖基盤が構築されます。

このようなバイオフィルム状の層は表面的な水洗いでは完全に除去されず、時間を置くと再び虫の群れが現れる。定期的に専用のブラシや薬剤を使って物理的にこそぎ落とすことと、汚れの再付着を防ぐ構造的な工夫の両輪が必要です。

隙間・接合部の未処理が外部侵入を許す経路に

エコキュートと建物をつなぐ配管のスリーブ穴、接合部、パッキンの劣化している部分はゴキブリやカメムシ、その他小さな虫の侵入口になります。

外部と内部の湿気差や温度差が微小な空気の流れを生み、虫が自然にその経路を利用して入り込むため、見た目に小さな隙間でもそこを放置しておくと侵入の常道として使われ続けてしまいます。

構造をよく観察し、目に見えるだけでなく感じる風の動きなども含めて封じていくことが大切です。

実践的な対策とその手順

ドレンホースの整備と水の流れの正常化

最初に手を入れるべきはドレンホースの出口とその流れの確認です。

出口に詰まりがあるか、たるみや蛇行で水が停滞していないかを確認し、内部を流水や柔らかいブラシで清掃してぬめりや汚れを除去します。

出口には簡易的なメッシュフィルターを取り付け、大きなごみや虫の進入を物理的に遮断しつつ、排水が妨げられない形状を保つことが重要です。

ホースの勾配が適正でないと水が溜まりやすくなるので、接続部分を調整して重力でスムーズに落ちるようにすることも含めた改善を行います。

配管周辺とすき間のシーリングで侵入経路を絶つ

配管を通すスリーブ穴の周囲や各接合部のすき間を点検し、劣化したパッキンを交換、あるいは防虫用シーリング材やパテでしっかり封鎖します。

見た目に小さな亀裂でも虫には入口になるため、専門の充填材を用いて耐候性のある処理を施すことが必要です。この工事により、ゴキブリやカメムシの物理的侵入を大幅に減らすと同時に、外部からの湿気との交換も抑え、内部にこもりやすかった湿気の流れを改善します。

周囲の清掃と空間設計で隠れ場所を潰す

エコキュートの下や周囲に落ち葉、雑草、使わない資材が積み重なっていると、虫の避難所と繁殖場が形成されます。

これらを定期的に片付け、地面との間の通気性を確保するように設置場所を整えます。

また、植物が直接触れない位置に配置を見直し、湿り気が溜まりにくいよう排水の流れと日当たりのバランスを調整することで、ナメクジなどが活動しにくい乾いた状態を保ちやすくします。

湿気管理とチャタテムシ対策のための空気の循環改善

チャタテムシが好む「じっとした湿った空間」を崩すには、周囲の通風をよくして湿気を籠らせないことが肝要です。

エコキュートの設置脚を少し浮かせて下部の空気の流れを作る、吸気口回りのホコリを掃除して湿度上昇を防ぐ、周辺の構造物の配置を工夫して自然な風が抜けるようにする、といった物理的な改善を重ねることで、チャタテムシの棲みにくい環境を構築します。

継続的なチェックと記録による再発防止の仕組みづくり

一度対策を施して終わりにするのではなく、定期的な点検を組み込み、発生の兆候を早期に捕まえる体制を作ることが大事です。

具体的にはドレンの水の流れ、配管周辺のすき間の状態、表面に溜まる汚れの程度、湿気を感じる場所を月ごとに記録し、変化を視覚化する。

虫が見えたときではなく、前兆で小さな手直しを繰り返すことで大きな再発を押さえ込めるようになります。

自分でできる対策と専門に依頼すべきタイミング

自力での清掃やシーリング補修で一定の効果が出るケースも多いですが、繰り返し同じ場所に同じ虫が出るときは構造的な要因が残っている兆候です。

たとえば排水の微妙な逆流、気温差による湿気の局所滞留、外部と内部の空気の流れの偏り、目に見えない複数の侵入経路の複合などは素人では見落としがちです。

こうしたときには、因果関係を整理して現場を俯瞰的に診断できる専門業者の介入により、根本から再発を抑える解決が望めます。

弊社に頼んだ方がいい理由と伴走型対応の強み

弊社は「一回限りの駆除」ではなく、エコキュート周辺の虫問題を構造ごと再設計する視点で対応します。

現場での初回訪問時には、湿気の流れ、排水経路、虫の痕跡、侵入経路の可視化を行い、短期対処と中長期の維持を組み合わせた具体的なプランを提示します。

施工後も定期的にフォローして状態を確認し、季節や環境変化に合わせて微調整を行うことで、「虫が出たらまた自分でやる」という不安の連鎖を断ち切ります。

現場の情報を共有し、利用者側にも簡単なチェックリストを提供してもらいながら、一緒に再発しない環境を育てていく伴走型の体制が弊社の強みです。

さいごに

エコキュート周辺の虫の発生は、単なる偶発的な出現ではなく、湿気、水の流れ、侵入経路、蓄積された汚れが組み合わさった結果として起きていることが多い。

再発を防ぐには、それらの要素を分解して原因ごとに手を入れ、再び好条件が揃わないように設計し直す必要がある。

そのためには清掃・隙間封鎖・湿気管理・構造の改善・記録を習慣化するという層が大事になる。また定期的に忌避剤を業者に噴霧してもらったり、自身で置く事でも効果があります。

最初の一歩として、設置現場のドレンの流れ、配管のすき間、周囲の汚れ、湿気の残りを写真付きで記録し、自分でできる改善を試しながらも、限界を感じたら構図を見抜いて伴走してくれる専門家に相談する。

弊社はその次の再発を断つ設計と実装を一緒に進める準備ができています。

まずは現場を一緒に見て、虫の出ない、気持ちのいい空間を取り戻しましょう。